出典:「東北の伝統的工芸品ホームページ 宮城県 鳴子漆器」

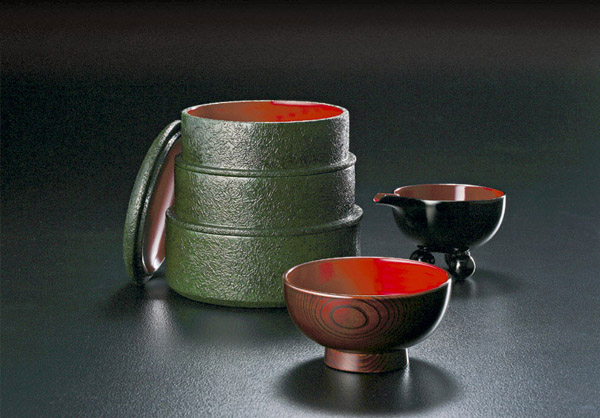

鳴子漆器(なるこしっき)とは、宮城県大崎市周辺で作られている漆器で、派手過ぎず素朴で温かみのある色合いと、手にしっくりとなじむ質感が魅力。

鳴子漆器は元々温泉街のお土産として誕生した漆器で、日常のアイテムであるお椀、箸、お盆などを中心に作られており、その丈夫でシンプルな造りから、日常で手軽に使えるような親しみやすさを感じられる伝統的工芸品となっています。

鳴子漆器(なるこしっき)の概要

出典:「鳴子漆器【宮城県大崎市】- ヨリ未知 SENDAI」

| 工芸品名 | 鳴子漆器(なるこしっき) |

| 分類 | 漆器 |

| 主な産地 | 宮城県大崎市 |

| 主な製品 | お盆、お椀、茶托、重箱、菓子器、箸、手塩皿 ほか |

| 伝統工芸品指定年月日 | 平成3年5月20日 |

| 組合連絡先 | ・鳴子漆器協同組合 〒989-6892 大崎市鳴子温泉字新屋敷65 鳴子総合支所庁舎2階 大崎市鳴子総合支所 地域振興課内 TEL:0229-82-2026 FAX:0229-82-2533 |

そもそも漆器とは何か

漆器とは、その独自の光沢、質感、触れた際の柔らかい感触など、さまざまな魅力にあふれた製品です。

その品質は、木地や下地、そして塗装技術によって異なり、高品質な漆器は価格が高いですが、適切な手入れを行いながら長く愛用できる特別な伝統工芸品です。

日本を代表する工芸品である漆器は、木地の上に漆を重ねて作られ、その独特の魅力があります。日本の伝統的な漆器を手に入れる際には、高品質なものを選びたいものです。

最近では、合成樹脂や圧縮木材を下地に使用した漆器も増えています。これらも漆器の一種ですが、強度や色の深みに欠け、うつわの厚みが均一です。本来の漆器は中心部分が厚みを持つ特徴があり、良い漆器を選ぶ際にはこの点に注意が必要です。

漆・漆器の利点

漆器には意外な利点もあります。漆は乾燥すると酸やアルカリ、塩分、アルコールにも耐性があり、漆器は防腐や防虫の効果があるとされているのです。

最近の研究では、漆の主成分であるウルシオールに抗菌効果があることが明らかになり、漆器に食品を入れると大腸菌が減少することも示されています。

漆器の手入れの仕方

このような優れた効果を持つ漆器は日常生活に取り入れる価値があり、お手入れも意外に簡単です。軽い汚れはぬるま湯で流すだけで十分ですし、油汚れは中性洗剤を使った柔らかいスポンジで優しく洗うことができます。

洗った後はすぐにふきんで拭き取り、水滴を残さないようにしましょう。ただし、陶器や金属と一緒に洗ったり、食器洗い乾燥機を使用することは避けなければなりません。

鳴子漆器の魅力、塗りの特徴とは?

鳴子漆器の特徴:木地呂塗り(きじろぬり)

出典:大日本市「木地呂椀 透き漆」

鳴子漆器の最大の特徴は、独自の塗装技術にあります。その中でも特に代表的なものが、透明な漆を使用して木地の木目を際立たせる「木地呂塗り(きじろぬり)」です。

美しい木目を持つ素材を使用し、透明な漆を何層も塗り重ねる木地呂塗り。この技術により、木の美しい模様が透けて見える仕上がりが生まれるのです。

木地呂塗りの場合、最初に生漆を使用して木地を固め、その後に木地呂漆などのアンバーカラーの高粘度の素黒目漆(すぐろめうるし)を重ねて仕上げます。

素黒目漆は、生漆を約40〜45℃の熱で加熱し、水分を飛ばして作られる、粘度の高い漆の一種です。生漆よりも厚く塗ることができ、丈夫な塗膜を形成します。そのため、拭き漆よりも見た目は暗く、耐久性にも優れています。

鳴子漆器の特徴:竜文塗(りゅうもんぬり)

出典:「『鳴子漆器』 – 愛すべき日本の工芸品」

また、鳴子漆器特有の技法で、墨が流れたようなマーブル模様が生み出されるのが「竜文塗(龍文塗)」(りゅうもんぬり)または「流文塗」とも呼ばれる工芸技法です。この技法は1951年に漆工芸研究科の沢口吾一氏によって考案されました。

竜文塗による鳴子独特の変わり塗りは、意図的に作成される模様ではないため、その独自性が非常に魅力的です。この一つ一つの素材が持つユニーク性によって、愛着を持って使うことができる独特の魅力が漆器に宿っています。

また、それぞれの鳴子塗り技法が美しいだけでなく、厚い木地に何度も塗り重ねられる漆によって、長い間の使用に耐える丈夫さも魅力の一部です。

鳴子漆器の特徴:機能性

見た目の美しさだけでなく、漆器は機能性にも優れています。たとえば、茶筒や抹茶を収納する棗(なつめ)などが挙げられます。

漆を塗る前の木地では、本体と蓋の間に隙間があるため、お茶葉や抹茶が湿気を吸収してしまう可能性があります。

これを防ぐため、塗師は漆を何度も重ねて塗り、蓋が程よく閉まるように調節しています。このように、漆器は見た目だけでなく機能美も兼ね備えたアイテムと言えるのです。

鳴子漆器はどこの県の伝統的工芸品?

鳴子漆器(なるこしっき)は、宮城県の大崎市周辺で作られている漆器です。

もともとは生産地に「鳴子町(なるこちょう)」という町名があり、1921年から2006年までの間、宮城県の北部に位置していましたが、現在では合併して大崎市の一部となっています。

鳴子町という町名自体は現在では使われておらず、大崎市内に「鳴子温泉」などの地名は引き続き残っています。

鳴子漆器の歴史と起源

「鳴子(なるこ)」という名前の起源と由来

そもそも「鳴子」という名前の由来や起源については、2つの異なる説があると考えられています。

一説によれば、この地域がかつて潟山(火口湖「潟沼」を取り囲む火山群の俗称)の大爆発の影響を受け「鳴動」と呼ばれており、時が経過するにつれて「鳴声」「鳴号」、そして最終的に「鳴子」と呼ばれるように変化したといわれています。

もう一説によると、源義経が平泉を目指す道中に生まれた赤ん坊が、この地の川底から湧き出る温泉(現在の鳴子温泉)につかったことで安心して産声を上げたことから、「泣き子の里」となり、「なきこ」が「なるこ(鳴子)」という地名の語源になったともされています。

鳴子漆器の起源

鳴子漆器の起源については確かな記録が存在しないため、いくつかの異なる説があります。

1910年に刊行された『玉造温泉誌』によれば、江戸時代の慶安年間(1648年から1652年)に紀州の塗物師が鳴子の挽物木地(ひきものきじ)を塗り、それを温泉地の浴客に売ったことが鳴子漆器の始まりだとされています。

また、漆工研究家の沢口悟一は1933年に著した『日本漆工の研究』では、寛永年間(1624年から1645年)に鳴子漆器の生産が始まったと主張しました。

しかし、これらの説は伝承に基づいており、確証はありません。

鳴子漆器の歴史

鳴子漆器が史料に登場するのは、これらの起源説よりも遅い時期です。

岩出山伊達(いわでやまだて)家の文書によれば、3代目当主である伊達弾正敏親が、田村卯兵衛と菊田三蔵という塗師と蒔絵師を京都に派遣して修行させ、彼らが鳴子漆器の振興の基礎をつくったとされています。

また、安永年間(1772年から1781年)に成立した『安永風土記』には、「鳴子のぬりもの」と「鳴子の木地挽もの」が特産物として言及されており、この時期には既に鳴子漆器の製造が行われていたことが示されています。

鳴子漆器の製造は、江戸時代から続き、当時の鳴子温泉の湯治客などに販売されていました。明治時代になると、縦木取りの木地挽物の皿や椀に渋下地を施して塗る形式の漆器が主流となりました。鳴子漆器の製造は、関所警備の下級武士たちの内職として行われ、地元の商人が製品を売る一翼を担いました。

18世紀後半に書かれた「鳴子村風土記書出」には、木地挽物とともに塗物が鳴子の産物として記録されており、この頃には鳴子の主要な産物であったことが示唆されています。また、19世紀初頭の「漆出高記」には、鳴子で漆の採取が行われていたことが記録されています。

その後、鳴子漆器は幾多の技術革新を経て、現代に至るまで受け継がれてきました。平成3年(1991年)には、国の伝統的工芸品に指定され、その価値が認められました。今でも多くの職人が鳴子漆器の制作に取り組み、その技術を磨いています。

鳴子漆器は日本の美しい伝統工芸品の一つであり、その歴史と技術は長い間に渡って発展してきたのです。

鳴子漆器の原材料

漆は、天然漆を用います。

木地は、ケヤキ、トチ、ブナ、ホオ、カツラ、スギ、ヒノキ又はこれらと同等の材質を有する天然の木材を用います。

鳴子漆器の作り方と技法の告示

製造工程は大まかに木地造り、下地造り、塗漆、加飾の4つの段階に分かれています。

木地造り

木地造りには、よく乾燥させた木材が使用されます。鳴子漆器によく用いられる木材の一つは美しい木目を持つケヤキ、もう一つがトチです。最近ではトチの供給が不足気味であるとの報告もありますが、トチは加工しやすく柔らかさが丁度よい材質で、漆がしっかりと密着するという特性を持っています。

木材のサイズを決定したらそれを四角い形に削り、その後「荒挽き」工程を経て、木材をさらに乾燥させ、最終的に形を整えていきます。

木地造りの告示

木地造りは、次のいずれかによること。

- 「挽き物」にあっては、「ろくろ台」及び「ろくろがんな」を用いて成形すること。

- 「角物」にあっては、「挽き曲げ」、「留組み」又は「ほぞ組み」をすること。

- 「曲げ物」にあっては、「ころ」を用いる「曲げ加工」をすること。

下地造り

下地造りの告示

下地造りは、次のいずれかによること。

- 「木地呂塗」にあっては、「漆本下地」又は「渋下地」によること。

- 「朱塗」「溜塗」「黒塗」又は「叢雲塗」にあっては「漆本下地」「さび下地」「蒔地下地」又は「渋下地」によること。

塗漆

塗漆の告示

塗漆は、「中塗」をした後、「花塗」又は「ろいろ塗」によること。

加飾

加飾の告示

加飾をする場合には、蒔絵によること。

鳴子漆器の一般的な値段

漆器の価格は一般的に、その塗り方や重ねる回数などによっても異なります。

鳴子漆器の場合は、お盆、お椀、茶托、重箱、菓子器、箸、手塩皿などの1点ごとの値段は、新品価格だとおよそ3000円~数万円、中古価格だとおよそ1000円~1万円程度で取引されることが多いようです。

鳴子漆器の職人

《木地師》伝統工芸士:髙橋 昭市(雅号:髙橋木工所)

| 雅号 | 髙橋木工所 |

| 認定部門 | 木地部門 |

| 従事年 | 昭和31年より現在の仕事に従事 |

| 認定年度 | 平成14年度 |

| 得意な技法 | 材料に合せ、変形、木目、木の質、などをとらえ 変形の少ない、漆、その他の塗料にあわせた材料をえらび 木目をいかし、日常に長く使える製品にとりくんでおります。 |

| 主な製品 | 日常に利用される椀、お盆、菓子器、湯のみ、粉ねり鉢、内での小槌、製作中 くりもの |

| 受賞歴 | 平成2年9月 鳴子物産協会長賞 平成17年9月 仙北新聞社賞 平成18年9月 大崎タイムス社賞 |

鳴子温泉郷に近い鬼首(おにこうべ)にて鳴子漆器の木地業を営む髙橋昭市さんは、この道50年以上の大ベテラン。

今では数少ない鳴子漆器木地師の一人で、経済産業省指定の鳴子漆器の伝統工芸士(地域に伝わる伝統工芸品の産地固有の技術・技法を習得した職人に与えられる国家資格)としては現在唯一の職人です。

髙橋さんは異なるろくろを使い分けながら、さまざまなサイズの木地を自在に削り出す技術を持っています。

《木地師》笹原 勝夫

笹原勝夫さんは、鳴子漆器の重要な木地師で、修行後に鳴子に移住し、1958年に独立しました。

彼は澤口悟一氏の工房に多くの木地を供給し、特に茶びつやおひつなど旅館用の漆器を製造していました。

笹原さんは正確な木地削りの技術で評価され、復刻品や5段のお重箱などを制作し、高い技術力を示しました。彼は新しい試作品やコラボレーションにも積極的に取り組み、その創造性と技術が注目を浴びています。

《塗師》小野寺 公夫

小野寺公夫さんは、1944年に生まれ気仙沼出身の漆職人です。16歳の頃から、鳴子の龍文堂の沢口悟一氏とその息子である滋氏、さらに木曽平沢の手塚万右衛門氏に師事し、1988年に独立しました。現在は瀾漆工房(らん うるしこうぼう)を主宰しています。

彼は「より丈夫に、より美しく、より使いやすい」漆器を作ることを重視し、特別な装飾を施すのではなく、日常の道具としての漆器を製作しています。彼の手仕事には民藝の精神が宿り、日々の生活を温かく支える存在としています。

《塗師》佐藤 建夫

佐藤建夫さんは、佐藤漆工房を主宰し、宮城県鳴子温泉の南原地区で漆器製作と漆絵製作を行っている作家です。彼は昭和41年に漆器に出会い、お父さんの勧めで漆器の職人としての道を選び、その後、鎌倉彫や越前漆器も学んで昭和56年に「佐藤漆工房」を独立させました。

「ギャラリー漆木舎」として知られる現在のギャラリーは、平成12年にオープンし、約190年前の古民家を再生し、佐藤さんの漆工の技で総漆塗りされたギャラリーとして利用されています。古民家の移築と再生には「古遊工房・遊佐建築」さんが関与しました。

このギャラリーの建築漆塗装を契機に、佐藤さんは一般の住宅や店舗の塗装、お寺や神社の漆塗装や修復も手がけるようになりました。また、息子さんは京都で仏像や寺社の修復を行う漆職人として活動しています。

ギャラリーには佐藤さんの漆器が展示されており、購入も可能です。什器や漆絵の作品が2階にずらりと展示されており、ギャラリー訪問は鑑賞だけでなく、コーヒーを楽しみながらのリラックスタイムとしても楽しめます。古民家の縁側から南原の里山の景色を眺めることは、郷愁を感じさせる素晴らしい体験となります。

《塗師》後藤 常夫

鳴子温泉中心部に住む後藤常夫さんは、鳴子漆器の代表的な塗師の一人で、後藤漆工房の代表。鳴子漆器協同組合の理事長も務めていました。お父さんも塗師で、秋田市の師匠から修行しました。厳しい徒弟制度とは異なり、恵まれた修行環境でさまざまな技法を学びました。

後藤さんの漆器は、13〜30工程を経て制作され、下地づくりが特に重要視されています。彼は多彩な技法を駆使し、木地呂塗を特に愛しています。ケヤキの木材を活かして漆器を制作し、木地呂塗はその美しい木目を引き立てるための技法として彼にとって特別な存在です。

《塗師》サトウ ショウタ

鳴子漆器のの塗師として活動しているサトウショウタ(佐藤匠太)さんは、うるしものヤマミチ舎の主宰。宮城の鳴子温泉郷で、木地文化と漆器づくりの伝統的な技法を基にした漆器を制作しています。

うるしものヤマミチ舎は、温泉街から山に向かう急な坂道を登った先にあり、地元の人々はこのエリアを昔から「ヤマミチ」と親しみを持って呼んでいます。工房の名前「ヤマミチ工房」は、その山道の一番上に位置していることから単純に名付けられたそうです。

▽ Instagram

https://www.instagram.com/urushimonoyamamichisha/

鳴子漆器の通信販売ショップ

鳴子漆器をWeb上で購入やお問い合わせができる通販サイトを調べ、出てきたものをまとめました。

佐藤漆工房 ギャラリー漆木舎(うるしごや)

佐藤建夫さんの鳴子漆器工房です。お椀などの漆器のほかにも、漆絵、建物での塗装などの相談も可能なようです。

VISION OF FASHION

小野寺公夫さんの鳴子漆器作品を購入できる VISION OF FASHION の商品ページです。

小野寺公夫(漆器)|正規通販 VISION OF FASHION