山形仏壇の産地とは?

山形仏壇(やまがたぶつだん)は、主に山形市、天童市、尾花沢市、酒田市で製造され、東北一の仏壇生産地として知られています。蔵王山脈の懐に抱かれ、豊富な水資源と肥沃な土壌により美しい自然と豊かな気候風土に育まれた山形市は、古くから数多くの素晴らしい素材の宝庫でした

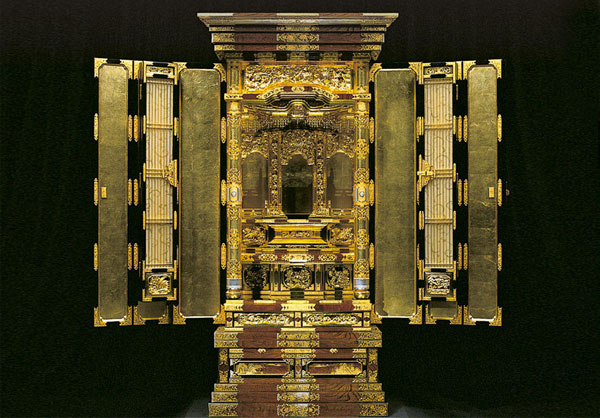

山形仏壇は、250年にわたる歴史を持ち、特徴的なほぞ組みのケヤキ材による頑丈な構造、奥行きのある精密な宮殿と彫刻、落ち着いた黒金具の輝き、そして温かみのある木目調の漆塗りが魅力です。これらの特徴を受け継いだ金仏壇は、1980年に国の伝統的工芸品に指定され、高い評価を得ています。

山形仏壇の産地情報

| 名称 | 山形県仏壇商工業協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒990-2431 山形県山形市松見町8-11 |

山形仏壇の発祥のきっかけ、歴史

江戸時代に、江戸で彫刻技術を学んだ星野吉兵衛が山形に戻り、仏具や欄間の製作を始めたことが山形仏壇誕生のきっかけとなりました。山形仏壇の製作技法は元禄年間(1688〜寺院建立のために京より招かれた仏師及び宮大工が伝えたのが始まりとされています。盆地の気候で、漆工業が盛んであった山形で育まれた漆塗師、蒔絵師、金工錺職人と共に、2代目の吉兵衛広高が仏壇づくりに着手しました。

山形仏壇の魅力と特徴

山形仏壇の伝統的な仏壇は、美しい彫刻技術や漆塗りの技法が用いられ、職人たちが手作業で丁寧に作り上げています。そのため、日本の伝統文化や職人技術を感じることができるとともに、美しさや高い品質が特徴です。品質が堅牢であり精密な技法が仏壇に一層の

います。

山形仏壇は、ケヤキやセンなどの木目板を使用し、温かみのある「木目を出した塗り」を施すことで、独自の美しさを誇ります。肘木桝組の「宮殿」や黒色に着色した唐草模様に沈金を施した「金具」などは、深みのある豪華さを演出しています。彫刻には巻竜や天人など、絢爛豪華なものが多く用いられています。また、最北限に位置する山形仏壇は、堅牢で荘厳な中にも木のぬくもりを感じられます。

木地・宮殿・彫刻・金具・塗り・蒔絵・箔押仕組など7部門の分業作業によって総

仕上げられるのが山形仏壇です。全国伝統的工芸品仏壇仏具展において数多くの賞を受賞しています。

最近では、和室や洋室にも合う仏壇造りを目指し、意匠開発に注力しています。また、原材料対策事業として、山形県産材(金山杉など)を使用した仏壇製作にも取り組んでいます。これにより、さらに高い品質を追求しながら、現代の住宅様式に合った仏壇を提供しています。

山形仏壇の素材

マツ・スギ・ケヤキ・セン・シナ・ヒノキ・ホオ・カツラ・銅・銅合金・天然漆

山形仏壇の製法

【1】 木地

木材を乾燥させ、木取りをし仏壇内、外回りを製作します。

【2】 宮殿

内陣に取り付ける屋根、桝組を製作します。

【3】 彫刻

木木地と宮殿の寸法に合わせ、花や鳥などの彫刻を作ります。

【4】 金具

彫り模様を浮かせたり抜いたりして、錺金具を作成します。

【5】 塗装

木地を調整して、何度か塗装し、最後に上塗りをします。

【6】 蒔絵

塗り上げた後に、漆で図案を描いて金銀粉を散らす蒔絵を施します。

【7】 箔押・仕組

金箔を箔下塗りした部分に貼り付け、宮殿や彫刻などを適切な場所に組み立て組み付け完成させます。